やはり、近くで見ると 迫力あります。

平安神宮(へいあんじんぐう)は、京都府京都市左京区にある神社です。旧社格は官幣大社、勅祭社。現在は神社本庁の別表神社。

平安遷都を行った天皇であった第50代桓武天皇を祀る神社として創祀された。皇紀2600年にあたる1940年(昭和15年)に、平安京で過ごした最後の天皇である第121代孝明天皇が祭神に加えられた。平安神宮では、京都を守る四神の御守が授与されています。

四神(しじん)は、中国・朝鮮・日本で、伝統的に、天の四方の方角を司る霊獣である。四獣(しじゅう)、四象(ししょう)、四霊(しれい)とも言います。

東の青竜(せいりゅう)・南の朱雀(すざく)・西の白虎(びゃっこ)・北の玄武(げんぶ)である。五行説にも中央に黄竜を加え数を合わせた上で取り入れられているそう。

東は八坂神社、南は城南宮、西は松尾大社、北は上賀茂神社

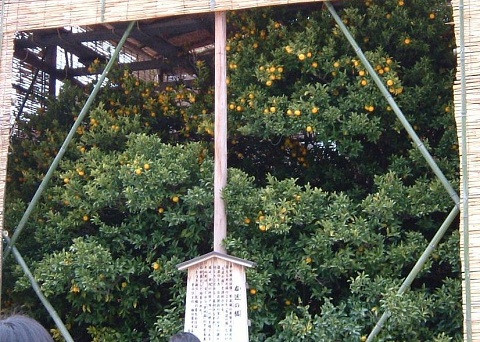

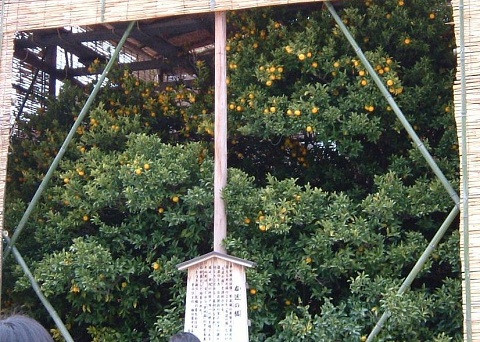

右近の橘

橘は 我が家の家紋でもあるので 橘神紋の平安神宮に 関心があります。

「橘は、古事記の物語から「不老長寿の実」とされるが、『日本紀略』に出てくるように、橘は「非時(ときじく)の香(かく)の木実(このみ)」と言われ、古事記の垂仁天皇の条にも登場します。

垂仁天皇の命で多遅摩毛理(たぢまもり)が常世(とこよ)の国に行って「非時(ときじく)の香(かく)の木実(このみ)」を採ってきた。

常世の国から持ち帰った「非時の香の木実」は 生命の木という解釈

平安神宮内にある大極殿を模して建立された外拝殿にも右近橘が存在します。また、雛祭りでひな壇に並べられることも・・・。

神主さんの話では、神宮の木の実は 橘酒や お干菓子に加工の為 収穫してしまうそうで、今回はまさに収穫後でしたが、 あっ! と一粒落ちてきたのを偶然にも遭遇! 「神様 ありがとうございます。大切に

と一粒落ちてきたのを偶然にも遭遇! 「神様 ありがとうございます。大切に 育ててみます」 と本殿でご報告し、神宮を後にしました

育ててみます」 と本殿でご報告し、神宮を後にしました

(橘の写真は去年の11月のものです。)

![]()

![]()

![]() です。

です。 ![]()